Kinugasa Teinosuke

Non sono sicuro che Dio voglia la nostra felicità. Penso che voglia che noi amiamo e siamo amati. Ma noi siamo come bambini, che pensano che i loro giocattoli li renderanno felici e che tutto il mondo sia una stanza di giochi. Qualcosa deve spingerci fuori dalla stanza dei giochi e mandarci dentro alla vita degli altri, e quel qualcosa è la sofferenza.

Clive Staples Lewis

Una piccola premessa

In seguito agli eventi disastrosi del 1° settembre 1923, il cosidetto “Grande terremoto del Kanto”, i grandi studi cinematografici nipponici vengono quasi totalmente distrutti. Per sopperire alla domanda del pubblico, tuttavia, le case cinematografiche nazionali decidono di darsi all’importazione di film stranieri, in specie, l’attenzione viene rivolta al grande cinema tedesco e ad autori come Murnau, Lang, Wiene, Sternberg, Stroheim, etc… L’influenza di questi cineasti sui colleghi nipponici sarà fondamentale, al punto che in breve il cinema giapponese non solo avvia una ripresa, ma dà luogo anche alla sua prima era d’oro. È in questi anni, infatti, che vedono la luce sia i capolavori del muto di Ozu Yasujiro come Umarete wa mita keredo (生れてはみたけれど, I Was Born, But…, 1932), di Uchida Tomu, di Gosho Heinosuke e, negli anni ‘30, anche i primi capolavori del sonoro di Mizoguchi Kenji come Naniwa hika (浪華悲歌, Naniwa Elegy, 1936) e Gion no shimai (祇園の姉妹, Sisters of Gion, 1936).

Eppure, volendo restare all’epoca del muto, vuoi perché i film oggi a noi giunti sono pochissimi (a causa, in primis, dei bombardamenti americani nel 1945), vuoi per altre questioni, alla fine i titoli della prima epoca d’oro del cinema giapponese a noi noti si possono contare sulle dita di una mano, ed in effetti quasi tutti quelli oggi esistenti, non possono prescindere dall’influenza del cinema tedesco degli anni ‘20.

Vi è in particolare un film, tra i pochi giunti in una forma “quasi integra”, che tra gli altri evidenzia questo legame, ed è opera di un autore già noto ai lettori di questa pagina: Kinugasa Teinosuke[1].

Crossways

Jujiro (十字路), letteralmente “incroci”, conosciuto a livello internazionale sia come Crossroads che come Crossways vede la luce nel 1928. È stato distribuito anche con il titolo Shadows of the Yoshiwara, ed in effetti questo è il titolo con cui è conosciuto in Italia, “Le ombre dello Yoshiwara”, sebbene non sia chiaro se vi sia mai stata una distribuzione del film al di fuori di eventuali eventi cinematografici.

Il film non presenta una trama complessa. Si tratta, infatti, di un comune melodramma ambientato nel passato: un jidai-geki[2], insomma. E tuttavia l’opera presenta alcune peculiarità che lo pongono al di fuori di questi classici schemi.

Dopo il fallimento commerciale di Kurutta ippēji (A Page of Madness, 1926), Kinugasa decise di realizzare un ultimo film con la sua compagnia, un film che, proprio a causa dell’ormai inevitabile fallimento della Kinugasa eiga, avrebbe dovuto essere il suo canto del cigno. Per tale ragione il cineasta nipponico decise di andare oltre gli schemi tradizionali, eliminando, in primis, proprio l’elemento caratterizzante i film di ambientazione storica dell’epoca: la spada. A causa della mancanza di fondi, la compagnia fu costretta a riciclare i set dei film precedenti, soprattutto quello di Kurutta ippēji.

Fortissima nelle ambientazioni è l’ispirazione dall’Espressionismo tedesco, ma tale ispirazione è ben evidente anche nell’uso delle luci, in contrasto perpetuo con le ombre. In effetti il regista si serve di questa opposizione proprio al fine di accentuare, accrescendo l’effetto di contrasto luce/ombra, la drammaticità di certe emozioni, come nelle gocce di pioggia che brillano tra i capelli della dolce O-Kiku. Straordinaria, in tal senso, la fotografia del giovane, ma già grandissimo, Sugiyama Kohei, collaboratore abituale anche di Mizoguchi.

Burch, nella sua seminale opera, To the Distant Observer, pone particolarmente l’accento sull’influenza di Lang e Wiene nell’opera di Kinugasa[3], ma invero non è detto che la conoscenza di questi autori da parte del regista nipponico fosse tale da poter parlare di ispirazione. Forse sarebbe più corretto parlare di similitudini.

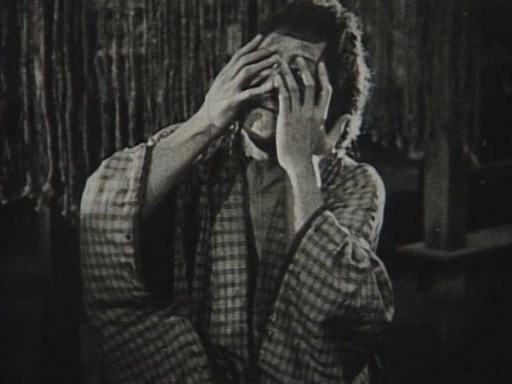

Protagonisti del film un fratello ed una sorella, Rikiya e O-Kiku, interpretati rispettivamente da Bando Junosuke e da Chihaya Akiko[4], entrambe vittima di un inganno. Il primo crede di aver ucciso un uomo in una lite per una donna, l’altra è vittima di un lascivo furfante, che cerca di estorcerle “favori” spacciandosi per poliziotto. La storia è narrata con un uso innovativo di flashback e di flash-forward che ottengono l’effetto di disgregare il confine, già labile, tra realtà e sogno. Kinugasa riesce ad ottenere questo effetto grazie all’uso ipercinetico della macchina da presa, che come in Kurutta ippēji, corre impazzita per tutto il film, creando continue sovrapposizioni, come nell’incredibile scena in cui il giovane fratello viene accecato da cenere gettata negli occhi. Rabbia, disperazione, angoscia, dolore, tutti questi sentimenti traspaiono dal montaggio, dai primi piani e dalla resa cinetica della scena, vista in soggettiva, proprio dalla parte della vittima. In tal modo Kinugasa ci rende partecipi del disorientamento e della disperazione del suo protagonista.

La scenografia è semplicissima. Il bivio dove vivono i protagonisti è caratterizzato solo da qualche albero e nient’altro. Se nel complesso ciò dà luogo ad un’immagine un po’ “costruita”, dall’altro lato riesce perfettamente a suggerire l’impotenza e la disperazione della giovane sorella in continua attesa del suo amato, ma troppo impulsivo, fratello.

Kinugasa, da una trama che sarebbe servita al massimo a realizzare un melodramma di basso livello, riuscì invece a trarre un film magistrale che lui stesso definì «una sinfonia di grigio nello stile dei sumi-e»[5]. Si ritornerebbe, sotto questo aspetto, all’influsso del kammerspiel tedesco, che all’epoca era ben rappresentato in Giappone nei film importati dall’Europa. Qualcuno ha anche fatto notare una certa somiglianza con il cinema russo, quello di Sergej Michajlovič Ejzenštejn in specie, ma Kinugasa ha sempre precisato che all’epoca non aveva mai visto un film russo[6].

In realtà, come è stato notato[7], il film, a tratti, sembra quasi ricollegarsi al precedente Kurutta ippēji, almeno per certe sensazioni che provoca. In proposito Gardner fa riferimento all’uso che il regista fa di oggetti il cui movimento rotatorio richiamerebbe l’interesse tematico di entrambi i film per gli stati di disorientamento e ipnotismo, quasi a realizzare in effetti un legame sia visivo che tematico tra i due film.

Il disorientamento, e quindi l’inganno, è d’altronde un tema centrale in entrambe le opere; in un caso, in Kurutta ippēji, esso è rintracciabile nella malattia mentale degli ospiti del manicomio, nell’altro, ovvero in Jujiro, nel fraintendimento riguardo l’innocenza del giovane protagonista. Ne risulta un film unico, drammatico/poetico/straziante/straniante, allo stesso tempo

Di certo Jujiro è una visione capace di lasciare un segno nello spettatore: si resta colpiti dalla grande regia, dai “colori” che traspaiono dal bianco e nero nella descrizione del quartiere di Yoshiwara[8], dove la storia è ambientata.

Si potrebbe anche intravedere nel film una critica nemmeno tanto velata alla moderna società dei consumi. Lo Yoshiwara dunque rappresenterebbe una sorta di “fabbrica dei sogni”, ma non una a cui tutti possono accedere semplicemente chiudendo gli occhi, bensì pagando un prezzo che è dettato come sempre e come è ovvio dal denaro[9]. Diventa così subito evidente il contrasto tra i desideri dei due protagonisti e l’inconciliabilità di essi con la loro condizione di povertà.

Il contrasto è ancor più accentuato se si pensa che in realtà il film non è interamente ambientato nello Yoshiwara, ma piuttosto nelle sue vicinanze, a pochi metri dai suoi confini[10], nel quartiere di Asakusa. O-Ume, la cortigiana di cui è innamorato Rikiya, infatti, lavora in una sala dedita al tiro con l’arco, che non esisteva nello Yoshiwara, dove vi erano soltanto case da tè. Rikiya è in realtà innamorato di una volgare prostituta, una di quelle che non è riuscita a scalare il successo che le avrebbe aperto l’ingresso dello Yoshiwara[11]. Il riferimento è importante, perché Asakusa era in effetti il parco dei divertimenti dell’alta borghesia di Tokyo, il luogo dove i piaceri, il lusso e le nuove mode occidentali avevano piano piano portato la società degli anni’ 20 verso il disfacimento, una realtà ben raccontata da Kawabata in uno dei suoi testi giovanili: La banda scarlatta di Asakusa (1930)[12].

Jujiro traccia inoltre alcuni dei ritratti più umani della cinematografia nipponica di quegli anni, a partire dalla figura di O-Kiku, disperata nel suo tentativo di aiutare il fratello, disposta a qualsiasi sacrificio per lui, anche a vendere sé stessa, ma in fondo sempre umana, orgogliosa, fino al drammatico atto finale (un omicidio, vero stavolta!). Struggente la scena in cui cerca dei risparmi in un cassetto, ma non vi trova nulla, se non polvere. E allora capisce. Comprende che non ha nient’altro che sé stessa e che per avere del denaro per curare l’apparente cecità del fratello sarà costretta a vendere il suo corpo. O-Kiku (grazie alla regia di Kinugasa) ci mostra di aver raggiunto consapevolezza di ciò con un gesto di travolgente intensità. Tocca la polvere che ha nel cassetto, e la passa sul suo volto, come fosse cipria, belletto per una cortigiana…

Ma figura indimenticabile è anche la cortigiana O-Ume, di cui Rikiya è innamorato. Subdola, vigliacca, arrivista, ma anch’essa umana! Attratta da Rikiya, tenta anche (quasi) di aiutarlo, ma poi deve fare i conti con quello che è: una prostituta, destinata a vendere il proprio corpo a chi più può darle. Il contrasto tra il volto di O-Ume (una cortigiana) e quello di O-Kiku (la giovane e pura sorella di Rikiya ovvero madonnina infilzata di manzoniana memoria) è reso in maniera esemplare dal trucco delle due giovani.

Altrettanto magnifico è il ruolo di Bando\Rikiya. Alla disperata ricerca di amore, tentennante tra O-Ume e O-Kiku, alla fine si rifugia nell’autodistruzione, inconsapevole e\o consapevole di trascinare con sé anche la sorella.

Nella scena finale del film Rikiya non riesce a liberarsi delle proprie pulsioni e corre da O-Ume, ma lei è in compagnia di un fantasma, l’uomo che credeva di aver ucciso, là, davanti a lui, redivivo… Disperato, nell’alternarsi dei volti di O-Ume e O-Kiku, e delle immagini dei due mondi cui appartengono – la ruota di un telaio che tesse, associato alla sorella, e le lanterne del quartiere dei piacieri, associate ad O-Ume – Rikiya viene sommerso da una terza immagine, le ceneri che cadono, le stesse che lo hanno portata alla cecità, e che ora simboleggiano la sua fine e autodistruzione. È il contrasto tra virtù e desiderio, tra giusto e sbagliato. Stremato, collassa al suolo, probabilmente senza vita, abbandonando O-Kiku, che nonostante il suo peccato rappresenta per Kinugasa l’incarnazione della virtù, e condannandola ad un’eterna solitudine.

Danilo Tagliaferri

Jujiro (十字路 | Crossways)

(aka Crossroads / The Shadow of Yoshiwara / Slums of Tokyo)

[t.l.: Incroci]

Giappone: 1928

regia, sceneggiatura e montaggio: Kinugasa Teinosuke

fotografia: Sugiyama Kohei

scenografia: Taira Bonji

produzione: Kinugasa eiga renmei

cast: Chihaya Akiko (Okiku), Bandô Junosuke (Rikiya),

Ogawa Yukiko, Sôma Ippei, Nakagawa Yoshie,

Seki Misao, Sanjô Teruko, Sawada Keinosuke

lunghezza: 7 rulli

durata: 74′

data di uscita: 11 maggio 1928

[1] Il rinvio per una biografia ed un approfondimento sull’autore è d’obbligo alla recensione di Kurutta ippēji, qui, in questo blog.

[2] Ovvero di un chambara. La differenza tra jidai-geki e chambara è quasi insignificante. In teoria i primi sono quei film ambientati in un’epoca storica anteriore a quella Tokugawa, quindi prima del 1600, mentre i secondi dovrebbero essere film di “cappa e spada”. Alla fine, oggi, i termini vengono usati come sinonimi per indicare i film in costume.

[3] BURCH N., To the Distant Observer. Form and Meanings in the Japanese Cinema,

[4] Il nome della protagonista femminile è in realtà incerto, in quanto alcune fonti riportano Chihaya Masako come vero nome…

[5] La frase è riportata in: Aa. Vv., Dizionario dei film, Firenze, 1968. Il sumi-e non è altro che la tradizionale tecnica di pittura ad inchiostro della tradizione asiatica. Il carattere monocromatico di tale tecnica in effetti ben si sposa con le atmosfere tipiche del cinema in bianco e nero.

[6] In realtà, Kinugasa ebbe poi modo di conoscere Ejzenštejn di persona, quando alcuni anni dopo, bobine alla mano, si presentò in Russia, e di lì nel resto del continente Euroasiatico, fino a Parigi, per presentare il suo film. Ejzenštejn si dimostrò entusiasta di Jujiro, anche perché, com’era già noto, il regista russo aveva sempre avuto un certo interesse per il teatro giapponese. In questo modo Jujiro finì per diventare il primo film giapponese mai visto al di fuori del proprio paese.

[7] GARDNER W. O., New Perceptions: Kinugasa Teinosuke’s Films and Japanese Modernism, in Cinema Journal, Vol. 43, No. 3 (Spring, 2004), p. 70.

[8] Lo Yoshiwara (吉原) era il quartiere di Tokyo adibito alla prostituzione, insomma il quartiere dei “piaceri”. Tutte le maggiori città nipponiche ne avevano uno. Si pensi allo Shimabara di Kyoto, o allo di Shinmachi di Osaka (dove Mizoguchi ambientò Naniwa hika e Gion no shimai). Bruciato completamente nel 1657, il quartiere venne ricostruito subito dopo con il nome di Shin Yoshiwara (Nuovo Yoshiwara). Era situato nei pressi del quartiere di Asakusa, protagonista dei primi romanzi di Kawabata. Fritz Lang omaggiò le atmosfere del quartiere nel suo epocale film Metropolis, chiamando il bordello che compare nella seconda parte del film Yoshiwara Nightclub. Il capolavoro del maestro tedesco è quasi contemporaneo al film di Kinugasa, in quanto il primo è del 1927, mentre il secondo è del 1928.

[9] PETRIC V., A Page of Madness: A Neglected Masterpiece of Silent Cinema, in Film Criticism 8, no. 1 (fall 1983), p. 97.

[10] Yoshiwara era infatti un quartiere chiuso, con un portone di ingresso, ed un ufficio che registrava e regolava ingressi e uscite. Vi era anche una cinta muraria… insomma il quartiere era una sorta di gabbia. La scelta era dovuta a due ragioni, una di ordine pubblico, l’altra di interesse economico. Nel primo caso era infatti comune l’insorgere di risse nel quartiere per motivi che vanno dalla classica lite per una prostituta, all’ubriachezza molesta semplice. Nel secondo caso, invece, non si deve dimenticare che le prostitute erano comprate dei gestori delle case da tè, e pertanto non potevano uscire dal quartiere, per il timore di una loro fuga. Bloccando e registrando le uscite dal sito si otteneva così il vantaggio di non perdere quella che era considerata in un quartiere di piacere la merce più preziosa.

[11] GARDNER W. O., New Perceptions: Kinugasa Teinosuke’s Films and Japanese Modernism, cit., p. 72.

[12] KAWABATA Y., La banda di Asakusa, Torino, Einaudi, 2007. Anche qui il collegamento con a Page of Madness viene a rinnovarsi tramite il legame di Kinugasa e la corrente del Shinkankakuha.